Bildungsrepublik Deutschland

Mit dem Beginn der Sommerferien schlägt die Stunde der Bildungsexperten. Jetzt endlich können sie sagen, was sie schon immer gesagt haben, und Ratschläge erteilen, um die sie niemand gebeten hat. Das gehört zur deutschen Bildungsfolklore und das muss man nicht ernst nehmen. Aber ein interessanter Indikator für die Stimmungslage sind diese Wortmeldungen doch. Sie vermitteln einen Eindruck davon, wie eine Gesellschaft ihr Schulwesen wahrnimmt, welche Erwartungen sie ihm entgegenbringt und welche Mängel sie ihm zuschreibt. Einig ist man sich darüber, dass Handlungsbedarf besteht.

Die verschiedenen Bildungsstudien, die unter so blumigen Akronymen wie IQB, NEPS, IGLU, TIMSS, VERA und PISA der Öffentlichkeit unterbreitet werden, kommen zu dem immer gleichen Ergebnis, wohin sie auch schauen: Das Leistungsniveau der deutschen Schulen befindet sich im freien Fall. Der „IQB-Bildungstrend“ des „Instituts zur [!] Qualitätsentwicklung im Bildungswesen“, der die Erreichung von Bildungsstandards in den deutschen Bundesländern zu messen vorgibt, stellt fest, dass sich das Kompetenzniveau aller Neuntklässler seit dem Jahr 2015 deutschlandweit in allen Kompetenzbereichen signifikant verringert hat – und das ist nur einer von vielen Befunden, die alle in die gleiche Richtung weisen.

Als Bonus kommt hinzu, dass es auch um die Erwachsenen schlecht bestellt ist. 2024 stellt die OECD in ihrer „internationalen Grundkompetenzstudie“ PIAAC 2024 fest, dass die Gruppe der „gering literalisierten“ Erwachsenen in Deutschland innerhalb von zehn Jahren von 17 auf 20 Prozent gewachsen ist.

Die Schule macht alles falsch

In der „empirischen Bildungsforschung“ und der ihr folgenden Bildungspolitik ist man gewöhnt, Zahlen mit Zahlen zu bekämpfen. Wenn die Zahlen schlechte Lernergebnisse ausweisen, dann muss eben die Zahl der Lehrer, der Unterrichtsstunden, der Betreuer, der Sozialarbeiter, der Psychologen und vor allem die der empirischen Bildungsforscher erhöht werden. Und auch sonst muss alles besser werden. Die Lehrer müssen besser und anders ausgebildet werden, sie müssen über „transformative, datenbezogene und digitale Kompetenzen“ verfügen, die Klassen müssen kleiner werden, statt langweiliger Klassenzimmer muss es multiple Lernlandschaften geben. Die Schüler brauchen mehr „individuelle Förderung“, mehr offenen, adaptiven, inklusiven, handlungsorientierten Unterricht, „Schulen ohne Noten“, mehr Heterogenität. Dass das meiste davon schon seit Jahrzehnten praktiziert wird und dass vielleicht das einer der Gründe dafür sein könnte, dass das einst hoch angesehene und leistungsfähige deutsche Schulwesen ein unsanierbarer Sanierungsfall geworden ist, kommt niemandem in den Sinn. Und was immer die Schule auch tut, sie ist und bleibt ungerecht, weil sie den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg nicht aufzulösen vermag. Dieses unumstößliche Dogma der Bildungspolitik haben die Pisa-Studien seit nunmehr einem Vierteljahrhundert etabliert und daran darf nicht gerüttelt werden.

Auch die Untoten der Bildungspolitik melden sich wieder zu Wort. Die lange nicht mehr auffällig gewordene Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte „Empfehlungen für eine veränderte Lern- und Prüfungskultur“ einer „Expert:innengruppe“ aus Bildungswissenschaftlern und Schulverwaltungsbeamten. Die wünschen sich, dass Schulen „Orte multiperspektivischer und multiprofessioneller Zusammenarbeit“ werden und dass Lehrer „sich verstärkt auf die kriteriale und die individuelle Bezugsnorm“ ausrichten sollen. Was das heißen könnte, muss sich jeder Leser selbst zusammenreimen.

Die Sommerlochdiskussion hat auch eine heitere Note. Die Öffentlichkeit konnte sich köstlich darüber amüsieren, dass im früheren Bildungsmusterland Baden-Württemberg seit genau 20 Jahren 1440 Lehrerstellen unbesetzt geblieben sind, weil man nicht wusste, dass es sie gibt. Das ist amüsant, aber kein Skandal. Ein Softwarefehler, sagt man. Ein Lehrerverbandsvorsitzender meint ganz treuherzig: „Hätten wir diese zehn Wochenstunden pro Schule mehr gehabt, wären wir mit Sicherheit nicht so weit nach hinten gerutscht.“ So sieht die Welt der Bildungsexperten aus: Mehr Lehrerstunden und höhere Lehrergehälter, mehr „individuelle Förderung“ und natürlich mehr „multiperspektivische und multiprofessionelle Zusammenarbeit“, und alles kommt wieder ins Lot.

Migrationshintergrund

Man weiß also, woran es liegt, dass die Schülerleistungen immer schwächer werden. Man weiß aber auch, woran es nicht liegt: an den Migranten. Einen Migrationshintergrund haben Schüler nach der aktuellen, gelegentlich wechselnden, Definition der empirischen Bildungsforschung, wenn entweder sie selbst oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren sind – die KMK-Kriterien für die Schulstatistik sehen allerdings wieder ganz anders aus. Die Großelterngeneration lässt man heute zur Verschönerung der Statistik ohnehin lieber weg. Denn das IQB folgt der reichlich gewagten Annahme, dass Schüler der dritten Zuwanderungsgeneration „mehrheitlich“ keine migrationsbedingten Leistungsschwächen aufwiesen. Aber „mehrheitlich“ ist ein dehnbarer Begriff, und die Lehrer an den Schulen in Duisburg-Marxloh oder Neukölln können zu dem Thema „dritte Generation“ auch andere Geschichten erzählen.

Wie immer man auch „Schüler mit Migrationshintergrund“ definiert und zählt – es sind viele. Der IQB-Bildungstrend spricht von 38 Prozent in den neunten Klassen und einer Zunahme von 9 Prozentpunkten von 2015 bis 2022; das könnte eine einigermaßen verlässliche, aber eben nur auf eine Klassenstufe bezogene Zahl sein. Der Mikrozensus von 2024, der allerdings nur auf einer repräsentativen Befragung beruht, gibt an, dass 42,2 Prozent der Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen in Deutschland einen Migrationshintergrund hatten. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand.

Aber man weiß, dass es immer mehr werden, und genauso weiß man, dass sie mit dem Leistungsschwund nichts zu tun haben dürfen. Daran erinnert aktuell der Pisa-Koordinator aus Paris, von dem man erfreulich lange nichts mehr gehört hat: Das Bildungssystem kümmere sich „nicht ausreichend und nicht erfolgreich um Kinder mit Migrationshintergrund“. Schuld ist immer „das System“.

Kulturkämpfe

Aber die Schule hat einige Probleme mehr als nur die schwachen Schülerleistungen, Probleme, die in den klinisch reinen Zahlenwerken der empirischen Bildungsforschung nicht vorkommen, die aber zur schmutzigen Alltagsrealität gehören. Die Lehrer werden froh sein, wenn sie endlich Ferien haben, und die Schüler auch. Aber nicht für jede Schülerin sind sie ein Vergnügen. In aller Gemütlichkeit warnt das Bezirksamt Berlin-Neukölln auf seiner Webseite die Schülerinnen seines Bezirks vor der Urlaubsreise und gibt gute Tipps: „Jugendliche, die eine Zwangsverheiratung oder Heiratsverschleppung befürchten, sollten […] Bargeld, Kopien des Passes und des Rückflugtickets sowie ein Handy und Adressen der deutschen Botschaft versteckt bei sich führen und alle Kopien auch bei einer Vertrauensperson in Berlin hinterlassen.“ Das ist wieder einer dieser seltsamen Behördentexte, der vor Problemen warnt, ohne sie zu benennen. Denn wo und warum genderneutrale „Jugendliche“ – es sind wohl Mädchen gemeint, von zwangsverheirateten Männern oder Transpersonen hat man jedenfalls noch nichts gehört – Gefahr laufen, zwangsverheiratet zu werden, weiß man im Bezirksamt Neukölln nicht so genau. Die kanarischen Inseln werden es wohl nicht sein.

Aber trotz dieser Unschärfe kommt das Bezirksamt mit seiner Warnung der häßlichen Wirklichkeit an deutschen Schulen ziemlich nahe, und die hat auch noch weitere Facetten. 27 470 Gewaltdelikte gab es 2023 an den 30 500 Schulen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl um ein Viertel erhöht. Es besteht also Handlungsbedarf. In Berlin weiß man, was zu tun ist. Dank des vornehmlich von Bayern finanzierten Länderfinanzausgleiches konnte man in der Hauptstadt im vergangenen Schuljahr drei Millionen Euro für privaten Wachschutz in Schulen bereitstellen. In Nordrhein-Westfalen muss man billigere Wege gehen. Im April 2025 veröffentlichte das nordrhein-westfälische Schulministerium einen „Leitfaden“ für Lehrer zum Umgang mit Gewalt an der Schule. Der wichtigste Ratschlag heißt: „Laufen Sie weg, wenn es gefährlich wird“, oder, vornehmer ausgedrückt: „Entfernen Sie sich aus der Gefahrenzone“.

Zu den vielen Ungerechtigkeiten, die das deutsche Schulsystem hervorbringt, ist in diesem Sommer eine neue hinzugekommen: Es wurde überraschend festgestellt, dass die bayerischen Schulen ebenso wie die in Baden-Württemberg seit dem „Hamburger Abkommen“ vom Oktober 1964 das Privileg eines fixen Sommerferientermins haben, während alle anderen Bundesländer mit ihren Terminen rotieren müssen. Die zuständige bayerische Ministerin gab auch eine Erklärung: Man orientiere sich halt im Süden an den christlichen Feiertagen.

Damit betritt sie vermintes Gelände. Nachdem gerade in Bayern auf richterlichen Beschluss ein Kreuz in einem Gymnasium abgehängt werden musste, während man in Berlin daran arbeitet, das Kopftuchverbot für Lehrerinnen aufzuheben, wird man sich vielleicht auch bei der Ferienregelung künftig vielleicht eher an muslimischen als an christlichen Feiertagen orientieren. Die Zeiten ändern sich eben. Unterstützung würden solche Bestrebungen gewiss finden. Um das Schuljahr abzurunden, forderte der Vorsitzende eines großen Lehrerverbandes bundesweiten islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen. Überraschend ist das nicht mehr. Die einst mächtigen und gestaltungskräftigen Lehrerverbände haben sich im letzten Jahrzehnt selbst zu Erfüllungsgehilfen des Zeitgeistes verzwergt.

Wo ist das Problem?

Das eigentliche Problem sind die deutschen Schüler. Ein nordrhein-westfälischer Lehrerverband stellte mit Erstaunen fest, dass es öfters mal zu „irritierenden Vorfällen“ an nordrhein-westfälischen Schulen gekommen sei. Damit sind nicht die 510 „Vorfälle mit Stichwaffen an Schulen“ im Jahre 2023 gemeint – ein Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr –, sondern das Singen von Liedern. Deshalb sei nichts wichtiger, so lautet die pädagogische Folgerung, als den „Kampf gegen rechts“ an den Schulen weiter zu forcieren. Das ist kein Neuland. Im Kielwasser der rund 4000 Schulen des Netzwerkes „Schule ohne Rassismus“ widmen sich alle deutschen Schulen mehr oder weniger inbrünstig, in alphabetischer Reihenfolge, folgenden Themen, die das Wörterbuch der Schulpädagogik bereichern: Ableismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Demokratische Schulkultur, Flucht & Asyl, Islamismus, Klassismus, Kolonialismus, Mobbing, Muslimfeindlichkeit, Queernees, Rassismus, Rechtsextremismus, Sexismus.

Viel nützen wird das nicht. Denn die „irritierenden Vorfälle“ und die anstößigen Parteipräferenzen der Schüler sind eine Reaktion auf die Lebenswelten, in denen sie aufwachsen. Die robuste eigenkulturelle Prägung der Zugewanderten setzt sich in den Klassenzimmern und auf den Schulhöfen mühelos durch gegen die weichgespülten kulturellen Selbstwirksamkeitskonzepte derer, die schon länger hier leben müssen. In ihren Schulmensen bekommen die deutschen Schüler nicht mehr das Essen, das sie gerne hätten, sie können sich nicht kleiden, wie sie wollen, nicht die Feste so feiern, wie sie es gewohnt waren, auf vielen Schulhöfen verzichten sie besser auf den Gebrauch ihrer Muttersprache, auf dem Schulweg können sie sich nicht sicher fühlen, abends sollten sie den öffentlichen Raum meiden und tagsüber auch die Schwimmbäder und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und wenn sie darüber reden, müssen sie damit rechnen, von der Polizei in der Schule abgeholt und zu einer Gefährderansprache eingeladen zu werden. Und die älteren Schüler, die im Mathematikunterricht bei der Zins- und Zinseszinsrechnung aufgepasst haben, haben vielleicht auch eine Ahnung, dass sie die Schulden bezahlen müssen, die aufgenommen zu haben sich die Bundesregierung rühmt.

Die Lösung

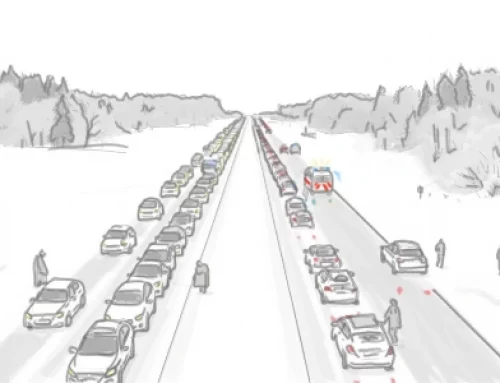

Die frisch ins Amt berufene Bundesbildungsministerin – die zugleich auch Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist, also einiges zu tun hat – hat sich gleich ins Gespräch gebracht. Sie forderte eine Obergrenze für Migranten an Schulen. Damit hat sie das wichtigste Omertà-Gebot der Bildungspolitik verletzt: Über Migration spricht man nur bei gleichzeitiger Verwendung der Begriffe „Ungerechtigkeit“ und „Benachteiligung“. Eine Schule solle nicht mehr als 30, höchsten 40 Prozent Schüler mit Migrationshintergrund haben, forderte sie, und wenn es mehr seien, müsse man die Schüler eben umsiedeln oder mit Bussen in andere Schulen bringen. Aber wenn nach den Zahlen des Mikrozensus bereits über 42 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben, dann muss man keinen Taschenrechner bemühen, um feststellen, dass man die Schüler so viel hin und her schieben kann wie man will – weniger als 40 Prozent pro Schule werden es einfach nicht.

Ganz neu ist diese Idee der Durchmischung ohnehin nicht, und gescheitert ist sie auch schon. Seit den späten 1950er Jahren wurde sie in den USA unter dem Namen „Busing“ praktiziert: Kinder aus schwarzen Wohnvierteln wurden mit Bussen in weiße Schulen gebracht. Erstmals praktiziert wurde das 1957 in Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas. In den Südstaaten war das eine Einladung zum Bürgerkrieg. Nur mit dem Einsatz der Nationalgarde und Soldaten der 101. US-Luftlandedivision konnte der Zugang von neun schwarzen Jugendlichen zu einer weißen High School durchgesetzt werden. Zum Bürgerkrieg wird es in Deutschland so schnell nicht kommen, aber die privilegierte Mittelschicht wird sich ihre schulischen Privilegien nicht nehmen lassen, auch wenn sie dafür ihre parteipolitischen Präferenzen radikal neu justieren muss.

Einer der profiliertesten Vorkämpfer der Bildungsgerechtigkeit an deutschen Schulen, der Kultusminister Ludwig von Friedeburg, der 1972 mit seinen „Hessischen Rahmenrichtlinien“ für Furore sorgte, veröffentlichte zwanzig Jahre später sein Buch „Bildungsreform in Deutschland“. Die vielen hundert Seiten enden mit der simplen und noch heute gültigen Einsicht, dass „weniger die Gesellschaft durch die Schule als die Schule durch die Gesellschaft verändert“ wurde.

Die Zukunft der deutschen Gesellschaft und ihrer Schulen lässt sich beim Blick in jene westlichen Nachbarländer beobachten, die aufgrund ihrer Kolonialgeschichte schon eine um Jahrzehnte längere Migrationserfahrung haben: Es sind auseinanderfallende Gesellschaften, im besten Fall Parallelgesellschaften mit abgeschlossenen Ghettos für die einen und für die anderen; im schlimmeren Fall Gesellschaften, in denen kulturelle Konflikte auf der Straße ausgetragen werden.