Die Einheitswippe

Das wiedervereinigte Deutschland hat wenig Glück mit seinen Denkmälern. Zur Feier der Wiedervereinigung hatte man sich nach langem Grübeln entschieden, ein „Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin“ zu errichten. Das war 2007, also schon reichlich spät. Als am 3. Oktober 2025 der 35. Jahrestag der Wiedervereinigung – genauer: der bürokratische Akt des „Beitritts“ der DDR zur Bundesrepublik – gefeiert werden sollte, war das Denkmal immer noch nicht fertig. Vielleicht ist das auch besser so. Denn ausgedacht hatte sich der Bundestag eine Installation, die man salopp „Einheitswippe“ nennt und die man, hätte sie nicht mit ihren geplanten 150 Tonnen Gewicht monumentale Ausmaße, eher auf einem Kinderspielplatz vermuten würde. Und tatsächlich wird sie im Behördenjargon auch als „Frei- und Spielfläche“ ausgewiesen. Ausgedacht hat sich der Künstler eine echte Wippe, die 1400 Menschen Platz bietet und die sich bewegt, wenn rund 50 Menschen sie betreten. Worum es geht, ist nicht leicht ersichtlich, aber es wird durch die Inschrift verraten: „Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk.“ Kosten sollte das Ganze 17 Millionen Euro, die jährlichen Unterhaltskosten sind auf 200 000 Euro veranschlagt. Fertig geworden ist es bis heute nicht. Der Eröffnungstermin wurde Jahr für Jahr verschoben, gerade wieder erneut, weil, passend zur allgemeinen Lage, eine der beauftragten Baufirmen in Konkurs gegangen ist. Vielleicht sollte man es dabei auch belassen. Denn weder mit der Freiheit noch mit der Einheit ist es in Deutschland so weit her, dass man ihr schon Denkmäler errichten könnte.

Denkmäler des 19. Jahrhunderts

Die Einheitswippe entspringt ganz und gar dem Geist des 19. Jahrhunderts. Mit ihm teilt es die einfältige politische Brachialsymbolik und die Neigung zur Monumentalität. Die überbordende deutsche Denkmalkultur des 19. Jahrhunderts hat offensichtlich ein Erbe hinterlassen, das nur schwer abzuschütteln ist. Damals entsprang sie dem Bedürfnis, zunächst eine deutsche Einheit zu propagieren, um die politisch noch gerungen wurde, und um nach der Gründung des Reiches 1871 die Einheit zu feiern, die sich nicht nur auf den Nationalstolz, sondern auch auf den protzigen Reichtum einer bürgerlichen Gesellschaft gründete. Die Denkmalkultur dieser Jahrzehnte bekundet beides. Zum großen Teil entstanden dabei Monumente der Geschmacklosigkeit: das Hermannsdenkmal im Teutoburgerwald, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica und schließlich das 1913 eingeweihte Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, das mit seinen 91 Metern alle überragte.

Mit der „Einheitswippe“ haben sie eins gemeinsam: Sie sind steingewordene Zeugnisse einer verunsicherten Nation. Zugleich aber sind sie auch Zeugnisse des Bürgersinns, und das unterscheidet sie doch. Denn diese Denkmäler wurden, teils mit, teils ohne staatliche Unterstützung zum guten Teil von bürgerlichen Initiativen initiiert, organisiert und vor allem auch finanziert, durch Vereine, Spendensammlungen und auch Lotterien. Dieser Bürgersinn manifestierte sich nicht nur in den großen Monumentalbauten. Daneben gab es flächendeckend kleinteilige Initiativen, welche die rund 170 Bismarcktürme und auch zahllose Dichter- und Denkerdenkmäler im ganzen Land errichteten. Diese Art von bürgerschaftlichem Engagement ist heute verpönt. In den ersten Jahrzehnten nach der „Wende“ gab es zwei spektakuläre und viel umstrittene Projekte zur Wiederherstellung prominenter Kulturgüter: Der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche und die erinnerungstheoretisch in der Tat etwas bedenkliche Rekonstruktion des Berliner Schlosses gingen auf Initiativen von Bürgern zurück, die sich politisch wie finanziell engagierten. Gedankt wurde es ihnen nicht. Sie wurden umgehend unter Faschismusverdacht gestellt, von dem sich diese Initiativen nicht wieder erholt haben.

In der DDR ist man anfangs den umgekehrten Weg gegangen. Hier pflegte man zeitweise einen talibanesken Umgang mit der eigenen Kultur. In der Frühphase der DDR wurden systematisch Kulturdenkmäler gesprengt, die als Überreste einer feudalen oder auch bürgerlichen Kultur geächtet wurden. Das prominenteste Beispiel ist das 1950 gesprengte Berliner Schloss, im Mai 1968 folgte die Universitätskirche St. Pauli in Leipzig, und wo das Geld zur Sprengung fehlte, ließ man die Zeugnisse untergegangener bürgerlicher Lebenswelten verfallen und verrotten. In der wiedervereinigten Bundesrepublik hat man Gleiches mit Gleichem vergolten: Der Palast der Republik, der an die Stelle des Berliner Schlosses getreten war, musste zwanzig Jahre später wiederum selbst dem Humboldt-Forum Platz machen. Das Humboldt Forum wiederum ist ein kurioser Erinnerungsort geworden. Es erinnert nicht an die deutsche Kultur, die einmal in der Mitte Berlins ein Zentrum gehabt hat, sondern es ist den Kulturen der Welt gewidmet, von denen man in Deutschland glaubt, dass man besser über deren Bedürfnisse Bescheid wisse als sie selbst. Davor befindet sich jetzt das Aufmarschgelände, auf dem zwischen verfeindeten Migrantengruppen jener molekulare Bürgerkrieg ausgetragen wird, den Hans Magnus Enzensberger schon vor Jahrzehnten hat kommen sehen.

Talibaneske Zerstörungswut ist im Übrigen auch der Bundesrepublik nicht fremd. Bei der Zerstörung von historischen Industriedenkmälern wählt man inzwischen eine Abkürzung. Während der erste Kernreaktor auf deutschem Boden, das 1957 in Garching bei München errichtete „Atom-Ei“, als Industriedenkmal geschützt ist, sprengt man 2025 betriebsfähige Kernkraftwerke in die Luft, bevor sie überhaupt Denkmalreife erreicht haben.

Das ungeliebte Erbe

Der Nationalsozialismus hat ein architektonisches Erbe hinterlassen, das ohnehin schon problematisch genug ist, auch ohne dass man künstliche Probleme hinzufügt. Wie man mit diesem Erbe umgehen soll, ist auch achtzig Jahre danach nicht geklärt. Im Lauf der Jahrzehnte wurden immer wieder neue Konzepte entworfen und teils nacheinander, teils nebeneinander umgesetzt. Anfangs neigte man zur stillschweigenden Weiter- oder Umnutzung, als ob nie etwas gewesen wäre. Bei Funktionsbauten war das mal mehr, mal weniger unproblematisch, so lange man nicht vergaß, die NS-Insignien wegzumeißeln. Bei den opulenten Repräsentationsbauten des Nationalsozialismus sah das anders aus. Die Stadt Nürnberg hat die monumentalen Architekturzeichen des Reichsparteitagsgeländes 1961 gesprengt und ein Dokumentationszentrum eingerichtet. Aus der Sicht der „Erinnerungskultur“, die sich in den 1990er Jahren etablierte, erscheint es am plausibelsten, jedes architektonische NS-Relikt als Mahnmal zu erhalten und zu gestalten oder wenigstens mit mahnenden Worten zu beschriften.

Denkmäler dieser Art sind ein Sonderfall. Sie erinnern an etwas, was man gerne vergessen möchte und doch nicht vergessen darf. Die Bewirtschaftung dieser architektonischen Wundmale als Gedenkstätten hat sich längst als staatlich inszenierte „Erinnerungskultur“ verselbständigt. Auch die großen Nationaldenkmäler des 19. Jahrhunderts werden inzwischen zum großen Teil mit staatlichen Mitteln erhalten und gepflegt – sie sind als Touristenattraktionen geschätzte Einnahmequellen für die umliegenden Regionen und gelegentlich auch Sammelpunkte für Gruppierungen, die nicht wahrhaben wollen, dass die Vergangenheit vergangen ist.

Denkmalkultur

Die Fixierung auf die Denkmalkultur des 19. Jahrhunderts und auf das NS-Erbe hat den Blick darauf verstellt, worum es beim „Denkmalschutz“ wirklich geht. Denkmäler werden nur noch wahrgenommen als symbolbeladene dauerhafte Relikte der Vergangenheit, die auffällig in die Gegenwart hineinragen.

Wie jedes Jahr im September wurde auch 2025 in Deutschland der „Tag des offenen Denkmals“ begangen. Hier ging es eher gemütlich zu. Der Bevölkerung wurde die Möglichkeit geboten, einige tausend Denkmäler in Deutschland zu besichtigen, auch solche, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Es gibt keinen Überblick darüber, wie sehr dieses Angebot wahrgenommen wurde. aber dass vor Ort ein Interesse daran besteht, darf man annehmen. Denn der Besuch eines Denkmals befriedigt ein Bedürfnis an Authentizität und das wächst umso mehr, je weiter sich die Wirklichkeit in virtuelle Welten verflüchtigt. Auf die Qualität des Denkmals kommt es dabei kaum noch an. Alt ist alt.

Der „Tag des offenen Denkmals“ erinnert daran, dass Denkmalkultur mehr ist als eine Sammlung fragwürdiger Monumente. Denkmalkultur ragt und wirkt in die Öffentlichkeit hinein. Sie hat einen Auftrag, der über die bloße Präsenz von Kunst im öffentlichen Raum hinaus reicht. Seit den 1970er Jahren ist die Denkmalpflege in der Bundesrepublik andere Wege als die des 19. Jahrhunderts gegangen. Einer der erfolgreichsten Propagandisten und Förderer des Denkmalschutzes in der Bundesrepublik war der langjährige bayerische Kultusminister Hans Maier. Sein Engagement für den Denkmalschutz war keine private Allüre und auch keine Pflichtübung des zuständigen Ressortministers. Es entsprang vielmehr einem gesellschaftspolitischen Bedürfnis. Denn in diesen 1970er Jahren war die Wiederaufbauphase der Bundesrepublik abgeschlossen, und jetzt wurde der Preis sichtbar, der gezahlt worden war: Hitler hatte die Zerstörung der deutschen Städte durch alliierte Bomberflotten mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Das würde ihm, so glaubte er, den ohnehin geplanten Aufbau der deutschen Städte nach seiner Façon erleichtern. So ist es auch gekommen, aber unter anderen Vorzeichen. Wiederaufgebaut wurde nicht nach den Prinzipien der nationalsozialistischen Monumentalarchitektur, sondern nach dem Gesichtspunkten kühler Funktionalität. Dadurch wurden die Städte unwirtlich.

1965, die türkischen Gastarbeiter hatten freundlicherweise gerade die Bundesrepublik wieder aufgebaut, veröffentlichte der Psychologe Alexander Mitscherlich sein berühmtes Buch über die „Unwirtlichkeit unserer Städte“, das die Diskussion über den Städtebau befeuerte. Mitscherlich sprach über die „Kunst, zu Hause zu sein“ und verwies darauf, dass die seelische Befindlichkeit der Bewohner auch von dem Raum abhängt, den sie bewohnen. Das führte sehr schnell zu einer Renaissance der Tradition. Man besann sich auf den Erhalt dessen, was dem Krieg und der Moderne noch nicht zum Opfer gefallen war; man ahmte nach, was untergegangen war und baute wieder auf, was zerstört worden war. „Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“, hieß das Motto des Europäischen Denkmalschutzjahres, das der Europarat 1975 ausgerufen hatte. Unumstritten war nicht. Nicht zu Unrecht wurde vor einer Gefahr der Musealisierung der deutschen Innenstädte gewarnt. 1973 wurde das Bayerische Denkmalschutzgesetz – Denkmalschutz ist Ländersache – verabschiedet, das europaweit Nachahmer fand. Mit diesem Gesetz wurde der damalige Art. 141 der Bayerischen Verfassung konkretisiert, nach dem die „Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie der Landschaft“ geschützt werden müssen. Die Formulierung folgt fast wörtlich dem Art. 150 der Weimarer Reichsverfassung. Die zeitliche Nähe zur Entstehung einer breiten Umweltschutzbewegung ist kein Zufall. Denn auch Denkmalschutz ist Umweltschutz; nicht von ungefähr nennt das Denkmalschutzgesetz „Geschichte“ und „Natur“ in einem Atemzug. Geschützt wird durch den Denkmalschutz nach modernem Verständnis nicht dieses oder jenes Monument, geschützt wird die Lebenswelt der Bürger, zu der auch jene Relikte der Vergangenheit gehören, die unauffällig in die Gegenwart hineinragen und der Lebenswelt ihre gewachsene Selbstverständlichkeit verleihen.

Stadtbild

Die „Einheitswippe“ in Berlin ist nicht nur als Denkmal der Erinnerung gedacht, sondern auch als Beitrag zum Stadtbild. Es soll „Besuchern und Bürgern als Frei- und Spielraum in der Stadt dienen“. In der Tat ist es so, dass das Bild deutscher Städte ganz maßgeblich von ihrem Denkmalcharakter geprägt ist. Im Stadtbild prägen sich gesellschaftliche und politische Verhältnisse ab. Städte kann man planen, und meistens geht das schief, Städte entwickeln sich aber auch von selbst, und das geht auch oft schief. Und wenn beides zusammenkommt, Planung und Eigendynamik, geht es erst recht schief.

Am 14. Oktober 2025 sagte der deutsche Bundeskanzler bei einer Pressekonferenz in Potsdam im Zusammenhang mit der Migrationspolitik seiner Regierung: „Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“. Wenn man die Probleme mit der Migration benennen will, könnte man über ganz andere Sachverhalte sprechen: über Asylmissbrauch, Überlastung der Sozialsysteme, Kriminalität. Das wird der Kanzler gemeint, aber nicht zu sagen gewagt haben. Mit der Metapher vom „Stadtbild“ wollte er wahrscheinlich eine besonders unverfängliche Begrifflichkeit finden und hat prompt wieder daneben gegriffen. Denn das Stadtbild berührt die Lebenswelt der Bürger. Stadtbilder entwickeln sich in Jahrzehnten und Jahrhunderten, und die Menschen bewegen sich über Generationen hinweg in ihnen. Der Halbsatz des Kanzlers hat einige Resonanz gefunden. „63 Prozent der Befragten stimmen ihm zu“ – so berichtete die Presse widerwillig, nicht ohne den vorsichtigen Zusatz „vor allem Ältere“. Denn es sind tatsächlich nur noch die Älteren, die vergleichen können, weil sie noch wissen, wie das Stadtbild von Berlin oder Frankfurt oder anderswo früher aussah.

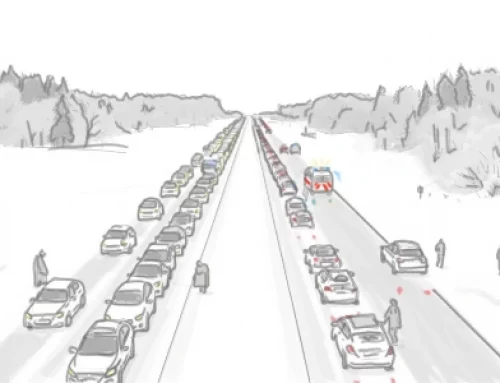

Die Jüngeren ihrerseits lieferten ihren eigenen Beitrag zur Stadtbildgestaltung, indem sie gegen die „Äußerung“ des Bundeskanzlers, die aus neun Wörtern bestand, demonstrieren. In Hamburg, Bielefeld, Nürnberg, Magdeburg, Hildesheim, Hannover, Bremen, Bonn und überall dort, wo Menschen nichts zu tun haben, gingen sie auf die Straße, so dass die Marktplätze mancher deutscher Innenstädte aussahen wie weiße Kartoffeläcker.

Stadtbilder verändern sich, und wenn an die Stelle vertrauter Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Mai- und Weihnachtsbäume in den Hauptstraßen deutscher Kleinstädte Dönerbuden, Barbershops, Shisha-Bars, Ramadan-Lichterketten, Messerverbotszonen und Betonpoller treten, dann ist das eben so und man muss es hinnehmen. Hinnehmen muss man aber auch, dass die schon länger hier Lebenden – früher „Deutsche“ genannt – dies als einen „Vertrautheitsschwund“ erfahren, wie es der Zürcher Philosoph Hermann Lübbe genannt. Dass eine autochthone Bevölkerung dabei zusehen kann, wie sie selbst zum denkmalwürdigen „Kulturrelikt“ wird, ist ein seltenes Phänomen in der Geschichte der Zivilisationen

Die Widmung der Einheitswippe ist schon museumsreif, bevor das Denkmal überhaupt eingeweiht wurde. Sie müsste jetzt heißen: „Wir waren ein Volk“.