Die Jahreszeiten

„Gewaltig endet so das Jahr“: Damit beginnt Georg Trakls Gedicht „Verklärter Herbst“. Aber wer liest so etwas noch? Das ist ein Gedicht, und lyrische Werke haben einen schweren Stand in der deutschen Leselandschaft, zumal wenn sie in einer anspruchsvollen Sprache geschrieben sind.

Das gilt nicht nur für Gedichte. Anfang November 2025 schrieb der Redakteur einer Hamburger Wochenzeitschrift, der man nachsagt, dass sie überwiegend von klimabesorgten Studienräten abonniert werde, einen ziemlich unfreundlichen Artikel gegen den früheren deutschen Nationaldichter. Friedrich Schiller sei überholt, er spreche eine für die heutige Jugend völlig unverständliche Sprache. Als Gewährsmann für seine Deutung führte er seinen eigenen Sohn an. Dem habe Schillers „Tell“, den er in der Schule habe lesen müssen, nicht gefallen, schlimmer noch: „Er stand vor einer Wand aus Buchstaben, die keinen Sinn ergaben.“

Natürlich weiß der erfahrene Literaturkritiker – der übrigens wichtige Bücher über deutsche Exilautoren geschrieben hat –, dass er Unrecht hat, und er weiß auch, dass diese Fragen nun wirklich ausdiskutiert sind. Aber offensichtlich funktioniert es nach wie vor, mit solchen Einlassungen als Provokateur durchzugehen – und das ist eigentlich kein schlechtes Zeichen: Literatur wirkt immer noch. Das Kalkül ist immerhin insoweit aufgegangen, als ein rheinland-pfälzischer Lehrerverband sich getriggert fühlte, wie man heute so sagt, und einen kühnen Bogen schlug von der Verwerfung Schillers durch einen Zeitungsredakteur und den „87. Jahrestag der Reichspogromnacht“. Irgendwo sind die Maßstäbe der Erinnerungskultur verloren gegangen. Muss man wirklich die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden ins Spiel bringen, um das Lesen klassischer Texte zu rechtfertigen? Und dass die Lektüre von Schillers Dramen ein wirksames Mittel gegen den „verstärkten Antisemitismus“ sei, mag man auch nicht recht glauben. Deren Lektüre erfordert Voraussetzungen, die nicht jeder neu hinzugekommene Antisemit mitbringt.

Es ist doch viel einfacher: Wer Schiller nicht lesen mag, soll es bleiben lassen. Und wer Schiller in der Schule lesen muss, der muss es eben aushalten. Denn so ist das nun einmal in der Schule: Man kann sich nicht aussuchen, ob man in der 11. Klasse Exponentialfunktionen lernen will oder doch lieber nur das große Einmaleins. Der Redakteurs-Sohn hat einfach Pech gehabt mit seinem Lehrer. Denn der „Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe“ in Hamburg schreibt lediglich vor, dass die Schüler „drei Ganzschriften“ auf „erhöhtem Anforderungsniveau“ gelesen haben müssen. In der Liste der empfohlenen Werke sind übrigens Schillers Dramen nicht vertreten. Genau betrachtet hat der Sohn noch Glück im Unglück gehabt: Statt Schillers „Wilhelm Tell“ hätte der Lehrer auch Jean Pauls „Hesperus“ als „Ganzschrift“ aussuchen können, und dann hätten die Schüler erfahren, wie eine „Wand aus Buchstaben“ wirklich aussieht

Der Zeitungsredakteur schlägt nun statt Friedrich Schiller Georg Büchner als gymnasialen Lesestoff vor. Das führt aber auch nicht weiter. Schülern, denen der eine fremd ist, wird auch der andere fremd bleiben. Denn Büchner ist vielleicht leichter zu lesen, aber gewiss nicht leichter zu verstehen. Ein vernünftiger Gegenvorschlag kam von einer ganz anderen Seite. Der „Stadtschüler*innenrat“ der Stadt Offenbach wünschte sich Songs des Musikers Aykut Anhan als Schulstoff, denn der sei „Teil der kulturellen DNA unserer Stadt und unserer Generation“. Das leuchtet ein: Offenbach hat mit 66 Prozent den höchsten Migrantenanteil aller deutschen Städte.

Der Musiker hat sich den schönen deutschen Künstlernamen „Haftbefehl“ gegeben, mit dem eine gewisse Milieuzugehörigkeit signalisiert wird. So würde man dann in deutschen Klassenzimmern nicht mehr Schiller und Rilke und auch nicht Büchner, sondern Texte lesen wie diesen: „Wenn ich ’ne Nutte hab′, dann fick‘ ich | Wenn ich ′ne Wumme hab‘, dann drück‘ ich | Wenn ich was zu schnuppen hab′, dann sniff′ ich | Wenn ich Summen hab‘, Bitch, ja, dann geb′ ich’s aus.“ Immerhin: „Beim hessischen Kultusministerium stieß der Vorstoß auf Ablehnung.“ Selbstverständlich ist das nicht.

Vorlesen in der Migrationsgesellschaft

Lieder des Musikers Aykut Anhan wären die Hardcore-Variante eines gegenwartsbezogenen gymnasialen Deutschunterrichts. Es gibt auch sanftere Konzepte zur Förderung der Lesefreudigkeit. An jedem dritten Freitag im November findet in Deutschland seit 21 Jahren der „Vorlesetag“ statt, der kurioserweise auch von der Deutschen Bahn AG finanziell gefördert wird. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber: „So fühlt man Absicht, und man ist verstimmt“, heißt es in Goethes „Torquato Tasso“.

Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto „Vorlesen spricht Deine Sprache“. Man kann sich denken, was damit gemeint ist, und so ist es auch: In den Leseempfehlungen werden für den Vorschulbereich Titel in 18 verschiedenen Sprachen genannt, Wimmelbücher und Comics gibt es in 14 Sprachen; Englisch, Kurdisch, Persisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch und viele andere gehören dazu. In der Praxis des Vorlesens bedeutet das, dass jeweils 13 oder 17 Sprachen gerade nicht „Deine Sprache“ sind, sondern die Sprache von jemandem anderen. Das ist bei Literatur nun einmal so. Bildende Kunst und Musik sind ohne weitere Voraussetzungen international verständlich – oder man kann sich zumindest einbilden, dass es so sei –, aber Literatur ist an die Nationalsprache gebunden, wenn man nicht gerade James Joyce’s „Finnegan’s Wake“ vorlesen will. Der Roman ist ein Gemisch aus Dutzenden Sprachen. Aber das ist noch nichts für Erstklässler. Und selbst wenn zufällig gerade mal die eigene, die deutsche Sprache beim Vorlesen an der Reihe ist – ob die Kinder sie wiedererkennen und es zu schätzen wissen, wenn ihnen die Geschichten von „Kinderheld*innen“, „Nachwuchskicker*innen“, „Gänsehautliebhaber*innen“, „Tierliebhaber*innen“ mit den dazugehörigen Glucks- und Schlucklauten vorgetragen werden, ist noch einmal eine andere Frage. Aber besser als der Auftritt von Dragqueens in der Kita ist es wohl doch.

„Jetzt!“

Das ist die neue Zeit. Damit hofft man der oft erhobenen Forderung gerecht zu werden, Literatur müsse irgendwie die postmoderne Lebenswirklichkeit abbilden: „Wir brauchen: Neue Brücken. Neue Bücher. Ins Leben. Ins Jetzt“, schreibt der Zeitungsredakteur. Das klingt entfernt nach Annalena Baerbock, die einmal Außenministerin war und vorher ein Buch hat abschreiben lassen mit dem schönen Titel „Jetzt!“.

Was hat es mit diesem „Jetzt!“ auf sich? Wie stellt sich den Zeitgenossen der Gegenwart, nicht nur den Kindern und Jugendlichen, auch den Erwachsenen, ihre eigene Zeit dar; oder, genauer: Wie wird sie ihnen dargestellt? Wer den Blick starr auf die mediale Wirklichkeit gerichtet hält, dem muss die Gegenwart sich als eine sich überschlagende Abfolge von Zeitenwenden, Katastrophenalarmen und Apokalypseszenarien erweisen; ein Bild, das von den Medien tagtäglich neu an die Frühstückstische und in die abendlichen Wohnzimmer geliefert wird und das längst auch in den Schulen zum Alltag geworden ist.

Dieses Bild ist ein Zerrbild. Die Zeiten ändern sich langsamer, als die nach Sensationen süchtige „Jetzt!“-Zeit es wahrhaben mag. Und je schneller sich das Beschleunigungskarussel dreht, umso größer wird der Bedarf nach Ruhepunkten. Ein solcher Ruhepunkt ist die Adventszeit mit ihren weihnachtlichen Stadtbildern und Weihnachtsmärkten. Die Adventszeit galt einmal als die besinnliche Zeit; die „stade Zeit“, sagen die Bayern und die Österreicher. Das ist sie seit langem nicht mehr, jedenfalls nicht für den Einzel- und den Versandhandel, der in diesen Wochen seine größten Umsätze macht.

Man soll sich also keine Illusionen machen. Die Weihnachtsmärkte sind, wie Weihnachten überhaupt, eine Mischung aus Kitsch und Kommerz. Das ist nun einmal die Form, die sich das 21. Jahrhundert in Deutschland gegeben hat, um alte Rituale einer neuen Zeit anzupassen. Aber trotzdem: Die Mischung funktioniert, letzte Reste sind geblieben. Selbst der Hamburger „Bildungsserver“ hält zahlreiche Materialien und vorweihnachtliche Unterrichtsempfehlungen bereit, bis hin zur „Weihnachtsstimmung“ im Mathematikunterricht. In Deutschland legt man nach wie vor Wert darauf, dass das Stadtbild der vorweihnachtlichen Stimmung angepasst ist: Geschmückte Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz, Lichterketten ganz ohne politische Zeichensetzung. Die rund 3000 größeren und die zahllosen kleinen Weihnachtsmärkte erzeugen mir haltungsfreien Holzschnitzereien, Glühwein, Lebkuchen, und, für den, der’s mag, veganer Rostbratwurst ein synästhetisches Sinnenerlebnis.

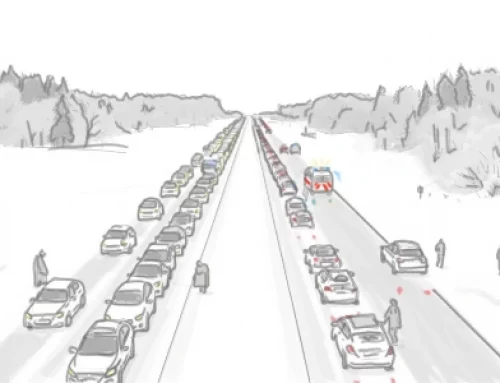

Aber es wird immer schwieriger. Als vor zehn Jahren die ersten migrationsbedingten Turbulenzen die deutsche Lebenswirklichkeit erreichten, versicherte man sich gegenseitig unbeirrt, man werde sich „unsere Art zu leben“ nicht nehmen lassen. Es ist anders gekommen. Ein von den Medien regelmäßig befragter Sicherheitsexperte erklärt alljährlich zur Vorweihnachtszeit, dass eine „hohe Gefahr für Weihnachtsmärkte“ bestünde. Dazu hätte man eigentlich keinen „Professor für Sicherheitsstudien am King’s College in London“ gebraucht. Das weiß inzwischen jeder Sachbearbeiter im Ordnungsamt einer deutschen Kleinstadt. Weihnachtsmärkte werden wegen der hohen Sicherheitskosten entweder abgesagt oder mit ganz und gar unfestlichen, Sicherheit suggerierenden und Unsicherheit ausstrahlenden Bollwerken versehen. Wer auf der sicheren Seite sein will, kann sich einen jener Weihnachtsmärkte aussuchen, die als „Waffenverbotszone“ ausgewiesen sind. Der „Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.“ hat freundlicherweise rechtzeitig zur Weihnachtszeit eine App erstellt, die 7643 Waffenverbotszonen in Deutschland verzeichnet, darunter auch etliche Dutzend Weihnachtsmärkte. Hier führen alle, die gewohnt sind, sich an Gesetze zu halten, keine Waffen mit sich; bei den anderen weiß man das nicht. Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein zweifelhaftes Versprechen geworden und die gute Stimmung leidet, wenn man den ganzen Abend ängstliche Blicke nach links und rechts werfen muss.

Das Versprechen der vorweihnachtlichen Rituale lautete: gute Stimmung in der dunklen Jahreszeit. Damit gehören auch diese Inszenierungen zu jener großen Gegenbewegung, welche der Zivilisationsprozess hervorgebracht hat. Sie sind die Kehrseite und ständigen Begleiter der Modernisierung. Der Zivilisationsprozess erzeugt unentwegt Verlusterfahrungen und er bringt unentwegt Entschädigungen für die Verluste hervor. Der Philosoph Joachim Ritter hat beschrieben, wie der immerwährende zivilisatorische Fortschritt, von dessen Ausmaßen und globalen Auswirkungen er in den 1960er Jahren noch gar keine Vorstellung haben konnte, diese Gegenbewegungen hervorgerufen hat. Die Sehnsucht nach der Natur, der Wunsch nach dem normalen Leben, der Rückgriff auf die Tradition, ihre Feste und ihre Rituale, werden zum Gegenpol der Modernisierungskräfte. Dieser Gegenpol ist aber nicht mehr in der Wirklichkeit greifbar – die Natur ist zerstört, das Stadtbild ist fremd geworden, die Vergangenheit ist vergangen, die Traditionen sind dem Kommerz unterworfen. Das Verlorene kommt nicht zurück, aber man kann daran erinnern.

Die Literatur und die Wirklichkeit

Am sichersten sind die Weihnachtsmärkte, die man gar nicht erst besucht. Auch zu Hause zu bleiben, hat seine Reize. Denn Weihnachtszeit ist Lesezeit; auch der Buchhandel freut sich, denn in der Weihnachtszeit steigen seine Umsätze um 40 Prozent. In den altbürgerlichen Vorstellungen von Schule hat man mit bewunderungswürdiger Beharrlichkeit daran festgehalten, dass Kindern und Jugendlichen der Zugang zur „Literatur“ eröffnet werden solle, dass man Kinder zum Lesen motivieren und Nicht-Leser zu Lesern machen müsse. Denn das Lesen bringe einen persönlichen Gewinn, es zeitige Bildungseffekte und trage somit zur Persönlichkeitsentwicklung bei, ja, es gebe sogar so etwas wie ein „Leseglück“. Heute muss man hinzufügen: Literatur erschließt andere Erfahrungsräume als ein Gang durch die Innenstadt oder ein Blick in die Medien.

1932, die Zeiten waren nicht weniger unruhig als heute, schrieb Tucholsky: „Manchmal, o glücklicher Augenblick, bist du in ein Buch so vertieft, daß du in ihm versinkst – du bist gar nicht mehr da [ … ]. Du fühlst dich nicht. Nichts weißt du von der Welt um dich herum, du hörst nichts, du siehst nichts, du liest.“ So kann es sein, und so ist es oft beim Lesen, aber keineswegs immer. Denn die Literatur weiß durchaus einiges über die „Welt um dich herum“ zu sagen. Die deutsche Literatur hat immer sensibel auf ihre je eigene Wirklichkeit reagiert. Dabei ging es eigentlich eher selten um die großen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, wie man sie bei Schiller oder Büchner findet. Viel lieber greift Literatur die Erfahrungen des Alltags, auch die elementarsten, auf.

Dazu gehören die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten gibt es in Mitteleuropa, und es wird sie geben, so lange sich die Erdachse nicht verschiebt. Der Wechsel der Jahreszeiten ist eine vom Menschen nicht beherrschbare Rahmenbedingung des menschlichen Lebens. Er hat über Jahrhunderte hinweg den Lebensrhythmus der Menschen bestimmt, aber heute wird er von vielen Kindern und auch manchen Erwachsenen kaum noch wahrgenommen. Längst steht jedes Wetterphänomen, ob Schnee oder Regen, Hitze oder Kälte, Sonne oder Wind, unter dem Diktat des Klimawandels, und jede Erscheinungsform des Wetters kann nur noch als Vorbote der Klimaapokalypse verbucht werden.

Literatur hingegen hält andere, ältere und vielfältigere Erfahrungsmöglichkeiten bereit als die Medien und der Schulunterricht, man muss sie nur ausschöpfen. Jedes Wintergedicht eines Nikolaus Lenau, Joseph von Eichendorff, Georg Trakl, Carl Zuckmayer oder Peter Huchel findet einen eigenen Zugang zur Winter-Wirklichkeit, einen heiteren oder besinnlichen, einen trostspendenden oder trostlosen. Und jedes dieser Gedichte enthält mehr Wahrheit als der Wetterbericht der „Tagesschau“.

***

Am Sonntag, 2. November 2025, wurde im Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag

Friedrich Nietzsche. Der Philosoph des Verhängnisses

von Peter J. Brenner gesendet.

Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar

Als Friedrich Nietzsche im August 1900 nach elf Jahren geistiger Umnachtung starb, war er kein Unbekannter mehr im europäischen Geistesleben. Der Pfarrersohn, Basler Altphilologie-Professor und ruhelose Freigeist hat der Moderne den Weg bereitet. Seine Wirkungsgeschichte im 20. Jahrhundert ist voller dramatischer Wendungen: Sie umfasst die Nietzsche-Euphorie im Fin de Siècle, die gezielte Inszenierung einer Nietzsche-Legende durch die Schwester, seine Rezeption im „Dritten Reich“ und in der DDR, und schließlich wurde Nietzsche zum Geburtshelfer der postmodernen Philosophie.