Die Abdankung

Es ist vorbei. Vorbei ist ein Bundestagswahlkampf, der ein einigermaßen vorhersagbares Ergebnis gebracht hat, auch wenn es vielleicht noch Monate dauern wird, bis den Wählern gesagt wird, welche Regierung sie denn nun eigentlich gewählt haben. Aber das Unwichtigste an diesem Bundestagswahlkampf ist sein Resultat. Wenn diese Wahl irgendetwas nicht war, dann das, was die Medien den Wählern wochenlang zu suggerieren versuchten: eine Richtungswahl. Denn nichts ist so klar wie die Mehrheit, welche die Politik des „Weiter so!“ erhalten hat. Ob jetzt diese oder jene Partei, dieser oder jener Bundeskanzler dieses „Weiter so!““ verwaltet, wird keine besonders große Rolle spielen.

Um einiges interessanter als das Wahlergebnis ist der Wahlkampf gewesen. Er eröffnete nicht nur Einsichten in die Mechanismen der Macht unter der Oberfläche des medialen Geschehens, sondern mehr noch Einblick in das Grundverständnis des Politischen in Deutschland. In dieser Hinsicht bedeutet die Abdankung der Bundeskanzlerin auch nicht das vielbeschworene Ende einer Ära. Sie ist vielmehr der Beginn einer Ära, in der das Politische durch tätige Praxis neu definiert wurde.

Es gibt ja durchaus viele erwachsene und publizistisch tätige Menschen, die der Ansicht sind und sie öffentlich verbreiten, dass Angela Merkel eine gute Kanzlerin, ja sogar, wie eine früher einmal angesehene Hamburger Wochenzeitschrift auf mehreren Seiten versicherte, ein „guter Mensch“ gewesen sei, dem, wenn schon nicht Deutschland, so doch der Rest der Welt viel verdanke. Besonnenheit, Unaufgeregtheit, nüchterne Analysefähigkeit wurden ihr zugeschrieben, sie habe die EU zusammengehalten, vielerlei Krisen bewältigt und sei überhaupt die „Führerin der freien Welt“ gewesen.

Das internationale Ansehen der Kanzlerin hat leicht einsehbare Gründe, die mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands zusammenhängen. Ihr Erfolg bei den deutschen Wählern hingegen erklärt sich aus einem einzigen Versprechen: Stabilität. Schon vor langem haben kundige Beobachter festgestellt, dass die Deutschen – und ganz sicher nicht nur sie – bei der Wahl zwischen Freiheit und Sicherheit immer die Sicherheit vorziehen würden. Heute muss man hinzufügen: Sie sind auch bereit, ihre Freiheit dem bloßen Schein der Sicherheit zu opfern. Das war das Angebot, das eine Bundeskanzlerin Merkel in den langen Jahren ihrer Regentschaft machen konnte. Im Laufe bleierner Jahre der Gewöhnung konnte in Vergessenheit geraten, dass diese Stabilität ein potemkinsches Dorf war, eine brüchige Fassade, die mit der unablässigen Verausgabung von Geldern in alle Himmelsrichtungen oder durch schlichtes Ignorieren von selbsterzeugten Krisensituationen aufrechterhalten wurde.

Der eigentliche Stabilitätsanker zivilisierter westlicher Staaten sind ihre geschriebenen Verfassungen. Sie geben dem politischen Handeln einen Rahmen und verbriefen die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat. In nichts hat die Ära Merkel so verheerend gewirkt wie in der Zerstörung dieser Stabilität durch die Entkernung der deutschen Verfassung. Sie wurde nicht nur einem imaginären übergeordneten „EU-Recht“ geopfert, dessen vertragliche Grundlagen selbst wiederum beliebige politische Verfassungsmasse sind, sondern mehr noch den Wellenbewegungen des Zeitgeistes und oft genug einfach nur tagespolitischer Opportunität.

Díe imaginierte Stabilität der Ära Merkel beruht auf einer eigenartigen Version der „charismatischen Herrschaft“. Max Weber hat „charismatische Herrschaft“ als eine Herrschaftsform definiert, die ihre Legitimation aus sich selbst und aus ihrem Erfolg bezieht, wobei der Erfolg einfach an der Gefolgschaft gemessen wird, die der charismatische Herrscher – es kann auch eine Herrscherin sein – findet. Hilfreich ist dabei die apokalyptische Zuspitzung politischen Handelns auf „Alles-oder-Nichts“- oder „Alternativlosigkeits“-Konstellationen. Während der charismatische Herrscher einen unablässigen Machtzuwachs erfährt, verlieren im Gegenzug die staatlichen Institutionen und die gesellschaftlichen Diskussions- und Entscheidungsprozesse an Bedeutung, da am Ende jede Entscheidungsmacht auf den Herrscher zuläuft.

Grundzüge dieses idealtypischen Modells wird man auch in den 16 Jahren der Kanzlerschaft Merkels wiederfinden können. Sie haben dem Weberschen Idealtyps jedoch eine neue Variante hinzugefügt: charismatische Herrschaft ohne Charisma. Denn besonders gerne hielt man der Bundeskanzlerin ihre Unauffälligkeit und ihren Mangel an Eitelkeit zugute, den sie auf so offenkundige Weise zur Schau stellte –Eigenschaften allerdings, die man ebenso den Staatsratsvorsitzenden Ulbricht, Stoph und Honecker nachsagen könnte, deren Erscheinungsbild auch nicht gerade glamourös war.

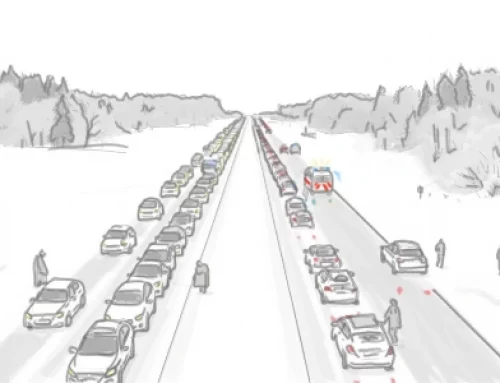

Man kann von dieser gut etablierten Herrschaftstechnik halten was man will, und besonders in demokratietheoretischer Perspektive mag sie bedenklich erscheinen, aber sie hat eins für sich: sie funktioniert. Sie funktioniert dort, wo es um die Sicherung der Macht geht; weniger gut funktioniert sie dort, wo es um die Bewältigung des politischen Alltags oder gar um die Meisterung von Krisensituationen geht. Denn nach vier Merkel-Legislaturperioden kann man feststellen, dass kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist. Die Bundesrepublik strahlt den maroden Charme einer verfallenden Gesellschaft aus; politisch, kulturell, intellektuell, sozial, ökonomisch stellt sie sich als eine Trümmerlandschaft dar.

„Lachen und Weinen“

Leicht ist das Erbe also nicht, das der neue Bundeskanzler antreten wird, und es ist kaum verständlich, dass sich gleich drei Bewerber ein Gerangel um dieses Amt geliefert haben. Der Bundestagswahlkampf hat den personellen Notstand und die geistige Ödnis der Ära Merkel sichtbar werden lassen. Da keiner der zur Verfügung stehenden Kandidaten mit den Machttechniken der SED vertraut ist, stehen sie dem von der abdankenden Kanzlerin hinterlassenen Machtgefüge offensichtlich ratlos gegenüber.

Weder die Bewerber noch die Wähler schienen sich recht klar darüber zu sein, worum es eigentlich in diesem Wahlkampf ging. Überdeutlich wird das bei den zwei wohl wahlentscheidenden Episoden: der lachende Spitzenkandidat der CDU bei der Hochwasserkatastrophe und die plagiierende Mitvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Beide Episoden sind politisch ohne jeden Belang. Sie wurden indes von den Medien zu Großereignissen stilisiert, die über Wochen die Nachrichtenlage bestimmen konnten. In medialer Sicht erschien der eine als kaltherziger Mitleidsverweigerer, die andere als betrügerische Hochstaplerin. Beide Deutungen sind sicher falsch. Gemeinsam ist den beiden Episoden etwas ganz anderes. Helmuth Plessner hat vor Jahrzehnten in seiner klassischen anthropologischen Studie über „Lachen und Weinen“ dargelegt, dass in bestimmten Situationen Lachen einfach nur ein Zeichen hilfloser Überforderung ist, und so wird man es sicher beim CDU-Vorsitzenden deuten müssen. Nicht anders ist es bei der Grünen-Vorsitzenden: Ihr Bedürfnis, zum Wahlkampf unbedingt noch ein Buch geschrieben haben zu müssen, um in der innerparteilichen Konkurrenz mit ihren Co-Vorsitzenden mithalten zu können, steht im offenkundigen Gegensatz zu ihren Fähigkeiten. Hier hat sie sich schlicht übernommen. Aber diese beiden Episoden haben maßgeblich dazu beigetragen, dass keiner der beiden Kandidaten die vorhergesagte Wählerzustimmung gefunden hat. Tatsächlich hätte der Dritte in diesem Bund, der spätere Wahlsieger, aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in politischen Spitzenämtern und mehreren Skandalen politisch ganz andere Angriffsflächen geboten. Aber die spielten im Wahlkampf keine Rolle.

Der Wahlsieger SPD hatte schlicht die bessere Werbeagentur und das professionellere Personal in der Parteizentrale, die ihrem Kandidaten erfolgreich klarmachen konnten, einfach gar nichts zu tun und damit auch keine Anhaltspunkte für einen Überforderungsverdacht zu geben. Wer hingegen einen gescheiterten Jurastudenten zum Generalsekretär macht, darf sich ebenso wenig darüber wundern, wenn der Wahlkampf aus dem Ruder läuft, wie jemand, der sein Spitzenpersonal nach feministischen Quotenregelungen sortiert.

„Höhenrausch“ – die Politik und die Medien

Vor langen Jahrzehnten, unmittelbar vor Beginn der Ära Merkel, hat der „Spiegel“-Redakteur Jürgen Leinemann in seinem Buch „Höhenrausch“ die symbiotische Wahlverwandtschaft zwischen Politik und Journalismus aus der intimen Kenntnis eigener Betroffenheit heraus beschrieben. Aus dieser Wahlverwandtschaft ist inzwischen eine Komplizenschaft geworden. Politik und Medien sind zu einem unentwirrbaren Konglomerat verschmolzen, bei dem sich die Beteiligten gegenseitig in die Hände arbeiten. Von den journalistischen Leistungen in diesem Bundestagswahlkampf wird kaum mehr übrigbleiben als jene semantische Verzweiflungstat, mit der der Begriff des „Triells“ erfunden wurde, um auch noch eine dritte Person ins Spiel bringen zu können, die von sich behauptete, für das Kanzleramt zu kandidieren.

Sehr gut ist es aber den Medien in diesem Wahlkampf gelungen, Scheinprobleme in den Vordergrund zu spielen und die tatsächlichen Probleme dieses Landes aus dem Blickfeld zu verdrängen. Geradezu mustergültig konnte man in der vorletzten Wahlkampfwoche das Auseinanderklaffen von medienpolitischem Agendasetting einerseits und der Stimmungslage in der Bevölkerung andererseits verfolgen. Die ARD versicherte, dass sie bei ihrer „Wahlarena“, bei der die „Wahlberechtigten“ – dazu gehören nach ARD-Verständnis auch Kinder und Afghanen – Fragen an Politiker stellen können, durch ein Meinungsforschungsinstitut habe erfragen lassen, welche Themen die Bürger interessieren. Das waren dann die Freigabe von Cannabis, Diversität, Inklusion und natürlich Rassismus.

In der wirklichen Welt sieht es anders aus. Zufällig erschien in diesen Tagen der alljährliche Bericht der Langzeitstudie der „R+V-Versicherungen“ zu den „Ängsten der Deutschen“. Hier wurden die ersten vier Positionen durch finanzielle Krisenbefürchtungen belegt: Steuererhöhungen, Inflation, EU-Schulden, Asylkosten; an siebter Stelle stand die innere Sicherheit, von den Fragestellern vornehm umformuliert zur Frage „Spannungen durch den Zuzug von Ausländern“. Man könnte und müsste noch einiges hinzufügen: Das Schlüsselproblem der nächsten Generation heißt nicht „Klima“, sondern „Migration“. Darüber wurde m Wahlkampf nicht geredet; nicht geredet wurde auch über die düstere Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, über den Zerfall des Bildungssystems, über langsam verrottende Infrastrukturen und auch nicht über eine orientierungslose Außenpolitik, der jeder Kompass abhandengekommen ist. Man darf annehmen, dass dieses Problemranking der Gemütslage der Deutschen näherkommt als die Scheinwelt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

Auch das tatsächliche Wahlergebnis weist in diese Richtung. Das in der medialen Berichterstattung alles überstrahlende Klimathema hat im Ergebnis längst nicht den Niederschlag gefunden, den sich die Gralshüter der Klimabewegung und ihre medialen Büchsenspanner erhofft hatten. Das Wahlergebnis der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ blieb deutlich hinter den herbeigeredeten Erwartungen zurück, und, noch interessanter, bei den jugendlichen Erstwählern entschieden sich mehr für die FDP als für die Grünen.

Die journalistische Blindheit gegenüber den großen Problemen dieser Republik muss nicht einmal Absicht sein. Sie sieht eher nach Notwehr aus, derer sich Journalisten bedienen, die von ihrem Beruf überfordert sind. Vielleicht hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Eigenwerbung für den Rundfunkbeitrag gar zu ernst genommen, in der es heißt, zum Programmauftrag gehöre es auch, „die Welt mit Kinderaugen sehen und verstehen“ zu wollen.

Nun kann man einwenden, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen von den weitaus meisten Bürgern nur dann wahrgenommen wird, wenn vierteljährlich die Beiträge abgebucht werden. Die „Tagesschau“ hat in Spitzenzeiten nur rund 10 Millionen, das „heute journal“ vier Millionen Zuschauer, die „ARD Wahlarena“ erreichte 3 Millionen Zuschauer. Angesichts von 60 Millionen Wahlberechtigten ist das nicht viel. Kaum überschätzen kann man aber die Breitenwirkung solcher Sendungen, die sich vor allem im Internet und den sozialen Medien wellenförmig entfaltet: „Deswegen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im Netz rund um die Uhr aktiv – in Form von Mediatheken, Apps und Social-Media-Kanälen“ – so erläutert es die besagte Eigenwerbung für den Rundfunkbeitrag in aller Unschuld. Die Klimaaktivisten wissen schon, weshalb sie ihre geschulten Kampagnenfachleute – unter tätiger Mithilfe der Fernsehredaktionen – gerade in solche Sendungen unter dem Rubrum „Bürger fragen …“ einschleusen. In politischen Fragen bleibt das öffentlich-rechtliche Fernsehen eben doch das Leitmedium.

Das System der Politik und das Ende des Politischen

Es besteht kein Anlass, die alte Bundesrepublik zu glorifizieren. Wer in Geschichtsbüchern zurückblättert, wird finden, dass schon in den 1970er Jahren Kritiker links wie rechts Verfallssymptome der Demokratie wahrgenommen haben. In erster Linie bezog sich das auf die Kritik am Parteien-, Verbands- und Funktionärswesen. Diese Problemlage hat sich deutlich verschoben. An die Stelle konkurrierender Parteien und Verbände ist ein molluskenartiges System der Politik getreten, das weit über seinen eigentlichen Bereich hinaus- und, vor allem durch die offene oder versteckte staatliche Alimentierung zivilgesellschaftlicher und medialer Akteure, in die Gesellschaft hineingreift und damit einen umfassenden Primat der Politik installiert.

Politik ist etwas ganz anderes als das Politische. Politik ist ein System, genauer gesagt ein „Subsystem“ der modernen Gesellschaft. Das Politische hingegen wurde von Hannah Arend als sprachliches „Handeln“ bestimmt, bei dem es um die Sache der „Freiheit“ geht. Von dieser Leitidee, dass „Freiheit“ das Regulativ politischen Handelns sein solle, hat sich die Demokratie in der Bundesrepublik – und wahrscheinlich nicht nur hier – weit entfernt. Nirgends wurde das deutlicher als in der Corona-Krise. Freiheit ist nur eine der denkmöglichen Bestimmungen des Politischen. Hannah Arends älterer Zeitgenosse Carl Schmitt hat das Wesen des Politischen ganz anders bestimmt: als den Bereich, der durch die Unterscheidung von „Freund“ und „Feind“ definiert ist. Das kommt dem Merkelschen Erbe sicher näher.

Ganz so anspruchsvoll muss man heute nicht mehr über Politik nachdenken. Man könnte sich aber doch darauf einigen, dass Politik mehr sein soll als ein Buhlen um die Gunst der Wähler mit vollmundigen Versprechen – die am Ende die Wähler ohnehin selbst bezahlen müssen –, damit diese ihre Kandidaten zumindest für vier Jahre mit einem Mandat, besser noch mit einem Dienstwagen und einem Ministertitel versorgen.

Wie auch immer man den Kerngehalt des Politischen bestimmen mag – das Problem ist, dass die Politik in der Bundesrepublik keinen falschen Begriff des Politischen hat, sondern überhaupt keinen. In diesem Sinne markieren zumindest die letzten beiden Legislaturperioden eine Epochenschwelle, in der das Politische zugunsten der Politik abgedankt hat.