Wie immer: Lehrermangel

Jetzt herrscht also wieder Lehrermangel. Irgendwann gegen Ende des vergangenen Jahres hat man festgestellt, dass es in Deutschland nicht genügend Lehrer gibt. Bei genauerem Hinsehen ist die Nachrichtenlage diffus. Im Januar errechneten die Bundesländer einen Bestand von 12 341 unbesetzten Stellen, die allerdings sehr ungleich verteilt sind: In manchen Bundesländern, wie Bayern oder Brandenburg, gibt es keinen Fehlbestand, in anderen ist der Bedarf enorm: in Nordrhein-Westfalen sollen 8000 Stellen unbesetzt sein, in Sachsen und Baden-Württemberg je um die 400.

Wer staatliche Schulstatistiken kennt, wird keiner dieser Angaben Glauben schenken. Es liegt im Belieben eines Schulministeriums, den Stellenbedarf selbst zu definieren. Schon eine kleine Erhöhung der Klassengröße, die Reduktion von Förderangeboten oder die Kürzung der Stundentafel kann den Lehrerbedarf gegen Null schrumpfen lassen und den Landeshaushalt erfreulich entlasten. Die Lehrerverbände kommen also auf ganze andere Zahlen, die man aber auch nicht glauben muss: Der „Deutsche Lehrerverband“ beklagte das Fehlen von 32 000 bis 40 000 Lehrern. So viel seien erforderlich, wenn man den Lehrern die Arbeits- und den Schülern die Lernbedingungen zukommen lassen wolle, die ihnen jeweils zustünden. Und wenn man die Verbände einmal losrechnen lässt, kommen wieder ganz andere, schwindelerregende Zahlen zustande: Der „Verband Bildung und Erziehung“ kommt in einer Prognose bis 2035 auf einen Lehrermangel von 158 700. Die Kulturministerkonferenz hingegen sieht für den gleichen Zeitraum nur einen Fehlbestand von 23 800 Lehrkräften auf sich zukommen.

Nun sind die Schulbehörden nicht zu beneiden. Die Personalbewirtschaftung des Schulwesens ist sicher eine der undankbarsten Aufgaben, die man in deutschen Behörden übernehmen kann. Im Schuljahr 2021/22 arbeiteten 708 967 Lehrer an deutschen allgemeinbildenden Schulen. Traditionell gibt es eine starke Mehrheit von weiblichen Lehrkräften, zurzeit sind bundesweit 73 Prozent der Lehrkräfte Frauen, der Rest Männer – andere Geschlechter werden vom Statistischen Bundesamt noch nicht erfasst –; an den Grundschulen arbeiten sogar 89 Prozent Frauen. Damit hängt der Anteil der Teilzeitarbeit zusammen, deren ausgedehnte Möglichkeiten eine besondere Attraktion des Lehrerberufs darstellen: 49 Prozent der Lehrkräfte arbeiten in Teilzeit.

Aber Bildungspolitik ist keine Rechenaufgabe. Was die Ministerien berechnen und was die künftige Berufseinsteigergeneration will, kann sehr weit auseinanderfallen. Jüngst hat der vormalige Bielefelder Psychologieprofessor Rainer Dollase eine Befragung von Oberstufenschülern der NRW-Gymnasien ausgewertet. Sie vermittelt einen kleinen Einblick in die Einschätzung des Lehrerberufs bei der Work-Life-Balance-Generation. Die Zahlen sind dabei nicht so interessant. 11 Prozent erklären, Lehrer werden zu wollen. Dieser Wert ist ziemlich stabil geblieben. Interessant ist vielmehr die Einschätzung des Berufsbildes, die ja sicher wesentlich von den eigenen gymnasialen, also privilegierten Schulerfahrungen beeinflusst wird: Der Lehrerberuf erscheint unattraktiv wegen der schwierigen Schüler, der vielen Störungen im Unterricht, der Streitigkeiten mit Eltern, der zunehmenden Zahl von Schülern mit Zuwanderungshintergrund. Das sind realistische Einschätzungen. Die Schule der Zukunft erscheint, auch in Konkurrenz zur freien Wirtschaft, die sich längst auf Work-Life-Balance-Bedürfnisse eingestellt hat, als Schreckbild und wird nur noch von einem harten Kern unverdrossener pädagogischer Optimisten als attraktives Berufsfeld wahrgenommen.

Was tun? Problemlösungen

Eine Empörungswelle durchzog die deutsche Lehrerschaft, als die Experten der „Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz“ Ende Januar 2023 ihre Lösungen vorstellten. Dazu gehören die vertrauten Vorschläge, mit denen man seit je Lehrerverbände auf die Barrikaden bringen kann: „Anpassung“ – also: Erschwerung – des Ruhestandseintritts und der Teilzeitbeschäftigung, Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung, „flexibler Umgang mit Klassenfrequenzen“, also Erhöhung der Schülerzahl pro Klasse, Einsatz von „Studierenden“. Die ultima ratio schließlich lautet: „Erhöhung der Selbstlernzeiten von Schüler:innen“. Übersetzt heißt das: Die Schüler sollen selbst schauen, wie sie zurechtkommen.

Die Schulbehörden der Bundesländer haben das gerne aufgegriffen und ihrerseits kreative Vorschläge gemacht. Fast überall wird über größere Schulklassen nachgedacht. Auch Meldungen über eine Vier-Tage-Woche an den Schulen gingen durch die Medien. In Bayern werden Lehrkräfte aus anderen Bundesländern abgeworben und ansonsten versucht man es standesgemäß mit Geld: Man vergibt „Regionalprämien“ von 3000 Euro, die Besoldungsgruppe von Grund- und Mittelschullehrern wird auf A 13 angehoben

In Berlin entschließt man sich, Lehrer wieder zu verbeamten, was 18 Jahre lang ein Tabuthema war. In Baden- Württemberg werden „Personen ohne originäre Lehramtsausbildung“ eingestellt, auch „Quereinsteigende“ genannt – nicht etwa zu verwechseln mit Querdenkern, die waren seit je und bleiben auch künftig unerwünscht. Die Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz – wo man zurzeit noch ganz gut dasteht – spricht schon gar nicht mehr vom Lehrermangel, sondern vom „Fachkräftemangel“ an den Schulen; konsequent wird in Sachsen-Anhalt die Personalrekrutierung über Headhunter-Agenturen ausgebaut.

Die beste Lösung hat das Bundesland Bremen gefunden, das seit Jahrzehnten seinen stabilen hinteren Platz bei sämtlichen denkbaren Schülervergleichstests behauptet: Zur Behebung des Lehrermangels stellt man künftig auch Personen „mit geringeren Sprachkenntnissen“ ein. Die Lehrer sollen dann gemeinsam mit ihren Schülern berufsbegleitend Deutsch lernen. Ansonsten gilt für Bremer Schulen das gleiche wie für Bundesministerien: „Wir wollen die Schulen als Arbeitsort für Menschen öffnen, die aufgrund ihrer Qualifikation bislang nicht eingestellt wurden“.

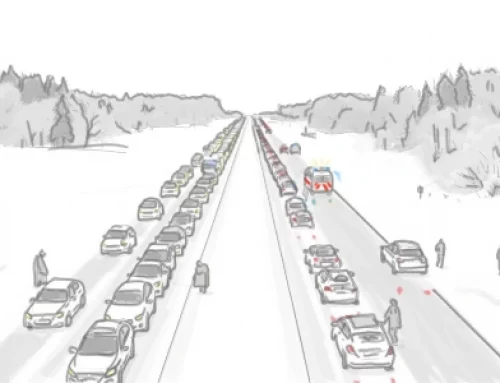

In Schleswig-Holstein versichert man, dass es, anders als sonst, „bei diesem Thema keine Denkverbote“ gibt. Das ist schön gesagt, stimmt aber nicht. Denn über ein bestimmtes Thema nachzudenken, ist in der ganzen Diskussion nicht erlaubt: darüber nämlich, ob die Schule wirklich zu wenig Lehrer oder nicht eher zu viele Schüler hat. Die Wörter Migration, Flüchtlinge und Ukraine werden in der Lehrermangeldiskussion weiträumig umgangen. Aber die rasant steigenden Schülerzahlen und der daraus resultierende Lehrermangel hängen ebenso wie der Geburtenanstieg ausschließlich mit den Migrationsbewegungen der jüngsten Zeit zusammen.

Und hier geht es nicht nur um Zahlen. Die Migration stellt die Schule als System wie die Lehrer als Personen vor bisher ungekannte Herausforderungen. Die Schulen müssen damit rechnen, dass mitten im Schuljahr Schüler ohne Anmeldung kommen und manchmal auch wieder ohne Abmeldung verschwinden; sie müssen einen Unterrichtsbetrieb ermöglichen, in den auch Schüler ohne jede Deutschkenntnisse einbezogen werden können. Spezieller Förderunterricht, Sprachunterricht, Individualisierung, „Willkommensklassen“ erfordern einen Personalaufwand, der sich nicht mehr nur an Lehrer-Schüler-Relationen bemessen lässt. Von diesen disruptiven Veränderungen sind die Schularten sehr unterschiedlich betroffen, am stärksten sicherlich die Grundschulen, und auch hier gibt es sehr große regionale und sogar lokale Unterschiede.

Vom Lehrer zur Fachkraft

Es bedarf weder großer Phantasie noch weiterer Studien, um zu sehen, dass sich das Gesamtkonzept „Lehrer“ in einer Krise befindet, wie es sie noch nicht gegeben hat. Wenn die Schulministerien an die Lehrer der Zukunft denken, ist von pädagogischen Qualifikationen längst nicht mehr die Rede, und von Persönlichkeitsmerkmalen erst recht nicht. Damit folgen sie dem Lehrerbild der universitären Lehrerausbildung, die das Verhältnis von Schüler und Lehrer neu definiert hat. Der zeitgemäße Lehrer wird als Persönlichkeit entkernt, „professionalisiert“. Die Beziehung zum Schüler ist von kühler Geschäftsmäßigkeit geprägt. Lehrer vermitteln kein Wissen mehr, sondern Schüler erwerben Kompetenzen; an die Stelle der Mündigkeit als Erziehungsziel tritt die „Selbstwirksamkeit“ – auch „self-efficacy beliefs“ genannt –, und der Lehrer wird von der Bezugsperson zum Coach, zum learn facilitator oder zum Moderator von selbstgesteuerten Lernprozessen. Gerne wird er auch als Partner des Schülers beschrieben, wobei die Partnerschaft die Züge einer Geschäftsbeziehung trägt, in der die gegenseitigen Rechte und Pflichten „auf Augenhöhe“ ausgehandelt werden. Der Zukunft des Lehrerberufs wird das nicht guttun. Denn wenn freiwillig aufgegeben wird, was den Lehrerberuf eigentlich auszeichnet, dann ist der Mythos dahin. Dann ist die „Lehrkraft“ eine Fachkraft wie jede andere auch.

Nun hat man allerdings feststellen müssen, dass diese Art von Pädagogik zu politisch unerwünschten Effekten führt. In der klinisch unterkühlten Atmosphäre eines solchen Klassenzimmers setzen sich die durch, die damit am besten zurechtkommen – und das sind nicht die, denen die Fürsorge der Politik gilt: die bildungsfernen Schichten, die sozial Benachteiligten, die Behinderten und, allen voran, die Migranten. Rückgängig gemacht wird dieser unerwünschte Effekt durch die Forderung an die Lehrer, eine „habitussensible Beziehung“ zu ihren Schülern aufzubauen. Wie das geht, lernt man in Fortbildungen. Fast könnte man meinen, die Lehrerbildung habe eine 360-Grad-Drehung gemacht und sei dort wieder angekommen, wo sie vor einem knappen Jahrhundert stand: beim „pädagogischen Bezug“.

Angst im Klassenzimmer

Vor wenigen Wochen haben die drei Haupttreiber der Corona-Angstpandemie, der heutige Gesundheitsminister, der damalige Hofvirologe und der bald ehemalige Leiter des Robert-Koch-Instituts ganz nebenbei erklärt, dass die Schulschließungen in der Corona-Zeit nicht erforderlich gewesen seien. Aber diese verspätete Fehlerbekundung – die keineswegs als Reuebekundung zu verstehen ist – ist vergiftet. Sie ist mit der Feststellung verbunden, man habe damals andere, verschärfte schulinterne Maßnahmen anstelle der Schulschließungen verhängen müssen. Und diese Maßnahmen hat es gegeben. Sie haben die Schule für Kinder und Jugendliche zu einem feindlichen Ort gemacht. Das Corona-Regime an deutschen Schulen hat alles in den Schatten gestellt, was der „Schwarzen Pädagogik“ des 18. und 19. Jahrhunderts an Repressionsmaßnahmen eingefallen ist. Die Angst ist ins Klassenzimmer zurückgekehrt.

Schüler mussten den ganzen Tag ihr Gesicht verbergen und ihr eigenes CO2 atmen; die physische Nähe zu ihren Freunden und Klassenkameraden wurde verboten; der Impfstatus musste preisgegeben werden; Kinder wurden seriell mehrmals wöchentlich getestet und rigoros aus der Gemeinschaft ausgestoßen, wenn das falsche Ergebnis vorlag; sie wurden an Gesundheitsämter gemeldet; konnten an Prüfungen nicht teilnehmen; sie durften die Schule nicht betreten, wenn sie einen Test versäumt oder ihre Maske vergessen hatten. Und schließlich wurden sie auch noch als Treiber der Pandemie dargestellt, die eine tödliche Gefahr für ihre Großeltern bedeuten. Bis heute kann man Grundschüler auf der Straße sehen, die auf dem Weg zur Schule eine Maske tragen.

Die Lehrer haben mitgemacht. Sie haben dieses Regime nicht nur mitgetragen und aktiv umgesetzt; sie und ihre Verbände haben zudem immer neue Verlängerungen und Verschärfungen gefordert. Die routinemäßig vorgebrachte Rechtfertigung, man habe es damals eben nicht besser gewusst, verfängt auch in diesem Fall nicht. Man hat es gewusst. Und wenn man es nicht gewusst hat, hätte man fragen müssen. Niemand von denen, denen damals und heute Gehör geschenkt wurde, hat auch nur ansatzweise den Versuch unternommen, der großen Erzählung von den Kindern als Haupttreibern der Pandemie eine pädagogische Sicht der Dinge entgegenzustellen.

Die Zukunft des Lehrerberufs

In der Corona-Epidemie haben die Lehrer ihr Profil als Facharbeiter in der Untertanenfabrik geschärft, ein Selbstverständnis, das überwunden zu haben die deutsche Schule sich seit Jahrzehnten rühmt. Die Lehrer, die sich widerspruchslos zu Vollstreckern des Corona-Regimes haben machen lassen, werden auch wieder dabei sein, wenn die nächsten und übernächsten Ideologien das Klassezimmer erreichen. Und die zeichnen sich schon ab. In Berlin wird gerade das Design für die Schule von morgen entworfen. In den letzten Wochen wurde über drei Innovationen an Berliner Schulen berichtet: Zeugnisse für Grundschüler verwenden künftig nicht mehr die Personalpronomen „er“ oder „sie“, nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kindes wird der Vorname genannt. Sodann verklagte ein Vater eine andere Grundschule. Die praktiziere eine dogmatische Gender-Agenda; die Grundschüler lernten keinen Hampelmann, sondern nur noch Hampelmenschen kennen und Dreadlocks seien geächtet. Und schließlich durften wieder andere Grundschüler darüber abstimmen, ob sie für oder gegen Rassismus seien. Immerhin 80 Prozent haben dafür gestimmt, dass sie dagegen sind. Bei den restlichen 20 Prozent geht man, wohl zu Recht, davon aus, dass die Sieben- oder Achtjährigen die Frage nicht verstanden haben. Das gilt für die anderen 80 Prozent sicher in gleicher Weise.

Diese Schule der Zukunft sieht in ihren Schülern keine mündigen Subjekte, sondern Objekte instrumentellen Handelns, die anfällig sind für ideologische Verführungen aller Art und sich reibungslos in die Gesellschaft einpassen. Vor noch gar nicht so langer Zeit hat man das anders gesehen: Schule sollte die junge Generation auch ermutigen und befähigen, den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen widerständig entgegenzutreten. Man nannte das auch „Erziehung zur Mündigkeit“. Nie wieder sollte die Schule werden, was sie zweihundert Jahre lang gewesen ist: Eine Untertanenfabrik. Es ist anders gekommen.

***

Am 19. Februar 2023 wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag

Das vergessene Jahrhundert: Die deutsche Barockkultur und

die Entstehung der modernen Welt

von Peter J. Brenner gesendet.

Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar.

Zusammenfassung:

Das 17. Jahrhundert hat eine blutige Spur im kulturellen Gedächtnis hinterlassen. Es ist das Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges. Die deutschen Dichter des Barock, allen voran Andreas Gryphius und Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, haben die Wirren dieses Zeitalters beschrieben. Im Barockzeitalter entstehen aber zugleich die Ordnungsmuster, die in den folgenden Jahrhunderten die deutsche Staats- und die europäische Staatenordnung ebenso wie die Auffassung vom Menschen, von der Gesellschaft und der Natur prägen werden.