Das neue Virus und die alten Gewissheiten

In der Corona-Krise klären sich einige Verhältnisse. Es trennt sich die Streu vom Weizen und es scheidet sich das Wichtige vom Unwichtigen. Man erfährt einiges über die Politik und ihre Akteure, über den Rechtsstaat, der plötzlich Verteidiger findet, von denen man lange nichts gehört hat, über die Globalisierung und ihre Folgen und über die deutsche Gesellschaft insgesamt. Man erfährt etwas über die hygienischen Normalzustände an deutschen Schulen. Man erfährt auch, dass Politik nie alternativlos ist, sondern dass sie Entscheidungen treffen muss mit dem Risiko, dass es die falschen sind. Die Option, so lange zu schweigen, bis sich eine Mehrheitsstimmung herausgebildet hat, an deren Spitze man sich dann setzt, funktioniert allerdings auch in Krisenzeiten.

Im Augenblick sieht es so, als ob die richtungsweisenden Entscheidungen, die in München, und nicht in Düsseldorf und nicht in Berlin, getroffen wurden, im Wesentlichen die Richtigen gewesen sind. Die Maßnahmen zeigen erste Wirkungen, ohne dass das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zusammengebrochen wären.

Dennoch hat die Corona-Krise die Grenzen des Machbaren aufgezeigt und erkennen lassen, dass nicht alle Probleme mit Geld und Moral zu lösen sind. Denn man hat auch lernen müssen, dass Deutschland auf den Ernstfall nicht mehr vorbereitet ist, weder mental noch materiell noch infrastrukturell. Einen Moment lang konnte man den Eindruck gewinnen, die Politik habe aus der Corona-Krise gelernt, dass die Wirklichkeit ihre eigenen Gesetze hat, die man nicht folgenlos ignorieren kann.

Aber kaum zeigen sich die ersten Silberstreifen am Horizont, ist die kurze Phase politischer Demut vorbei. Sie muss der Großmannssucht der Berliner Republik wieder weichen: Die Welt schaue bewundernd auf Deutschland, wollen die ersten politisch-medialen Schlagzeilen wissen, und während auf der einen Seite ein innerdeutsches Gezänk darüber begonnen hat, wer die wohlverdienten Bonuszulagen für Pflegekräfte am Ende bezahlen soll, verspricht die Bundesregierung auf der anderen Seite weiterhin die Aufnahme von Flüchtlingen und die Erhöhung der EU-Beiträge. Und während die Bundeswehr – die es kaum noch gibt – Atemschutzmasken aus China mit in der Ukraine geliehenen Transportmaschinen importieren muss, verkündet die Bundeskanzlerin, Europa werde 2050 „klimaneutral“ sein, „als erster Kontinent der Welt“, natürlich. Ob sie weiß, was sie da sagt? „Klimaneutral“ wird Europa erst sein, wenn seine Bevölkerung das Atmen eingestellt hat.

Aber das ist Politik. Sie können es einfach nicht lassen. Es wird wohl noch eine Generation dauern, bis das politische Handeln der Bundesrepublik sich von seiner Moralindurchsäuerung löst und wieder zu den bewährten Traditionen neuzeitlicher Rationalität zurückkehrt.

Docta ignorantia oder das gelehrte Unwissen

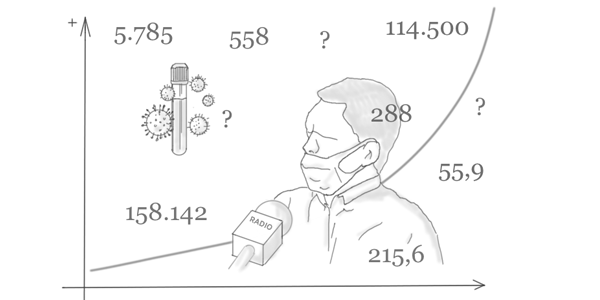

Zu dieser Rationalität gehört die Wissenschaft. Die Wissenschaft wusste zu Beginn der Corona-Krise schlechterdings nichts über das Virus und seine Folgen – nichts über seinen Ursprung und seine Verbreitungsbedingungen, nichts über Infektionswege, Symptome und Krankheitsverläufe; nichts über Inkubationszeiten und Reproduktionsraten und erst recht nichts über Therapien und Impfstoffe. Dass die Wissenschaft das alles nicht weiß, ist weder überraschend noch vorwerfbar.

Denn der Sinn von neuzeitlicher Wissenschaft ist nicht die Verwaltung von Wissen, sondern die Erzeugung neuen Wissens auf den Pfaden der theoretischen Neugierde. Die Wissenschaft hat eine lange Erfahrung mit Viruserkrankungen und Epidemien, sodass sie nicht hilflos vor dem neuen Virus steht. Auch die jetzt forschenden Virologen und Epidemiologen kennen die Wege und Methoden, mit denen man sich der Aufgabe stellen muss. Aber schnell geht das nicht. „Recte enim veritas temporis filia dicitur, non auctoritatis“: Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, nicht der Autorität, sagte Francis Bacon, einer der alten weißen Männer, welche die neuzeitlich-okzidentale Wissenschaft begründet haben, der die Welt ihren Wohlstand verdankt.

Gestern waren es noch die Klimaforscher, deren Aussagen in einer Weise Gefolgschaft geleistet wurde, als kämen sie geradewegs vom Berg Sinai. Aber während die Klimaforscher in der kommoden Lage sind, Aussagen über eine ferne Zukunft zu machen, die sich jeder Empirie entziehen, müssen die Epidemiologen damit leben, dass ihre Aussagen von Gestern Morgen schon Makulatur sind. Und während die Öffentlichkeit sich von der Klimaforschung hat daran gewöhnen lassen, dass – wie die Bundesregierung im August 2019 in einer Bundestagsdrucksache mitteilte – „97 Prozent aller Klima-Wissenschaftler“ der gleichen Ansicht sind und der Rest als halbkriminelle „Klimaleugner“ abgetan werden kann, erlebt sie in der Corona-Krise das merkwürdige Schauspiel, dass nicht einmal drei medial führende Virologen zu den gleichen Ergebnissen kommen. Die einen sagen so, die anderen so – das ist Wissenschaft, mehr darf man von ihr nicht erwarten.

Aber die uneinigen Virologen verdienen mehr Vertrauen als die allzu einigen Klimaforscher. Denn Dissens markiert den Kern wissenschaftlicher Arbeit. Wissenschaftliches Wissen ist immer unsicher und damit alltagsuntauglich. Praxistauglich wird es erst, wenn ihm seine genuin wissenschaftliche Qualität genommen wird, wenn es popularisiert wird, wenn Zweifel hintangestellt, wenn methodische Verfahren dogmatisiert und vereinseitigt, wenn schwankende Messwerte eindeutig festgelegt und Fehlertoleranzen verschwiegen werden – dann kommt man zu Ergebnissen, mit denen man im Alltagsleben etwas anfangen kann. Dann wird aus dem unendlichen und doch höchst unzureichenden Wust an Daten, mit denen etwa die Klimaforschung arbeitet, die politische Aussage „Klimaziel 2o C Erderwärmung“ oder die Corona-Aussage „die Reproduktionsrate beträgt 0,9“. Natürlich konnten in der Corona-Krise auch die „Wirtschaftsweisen“ nicht schweigen: Das „Bruttoinlandsprodukt wird um 2,8 Prozent schrumpfen“, errechneten sie aus dem Kaffeesatz.

Besonders reizvoll war das Hin und Her um die Atemmasken. Als es keine gab, waren sie wissenschaftlich verpönt, und als es welche gab – nämlich aus China –, wurden sie auf Empfehlung der gleichen Wissenschaftler gesetzlich vorgeschrieben. Diese Episode hat das Zeug, als Lehrstück in die Geschichte der Politikberatung einzugehen.

Praktisch ist es, wenn es zudem Institutionen wie das „IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change“, den „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ oder das „Robert Koch-Institut“ gibt, die solche Zahlen autoritativ verkünden und Medien, die sie unbefragt weiterverbreiten. Dann ist die Wahrheit nicht mehr eine Tochter der Zeit, sondern ein illegitimes Kind der Autorität. Dann ist sie nicht mehr Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion, sondern sie wandert aus dem Reich der Wissenschaft heraus in den Bereich der Politik hinein.

Wissenschaft als Politik

Die Wissenschaft berät, die Politik entscheidet. So lautet die traditionelle, auch jetzt wieder allenthalben beschworene Faustformel. Aber das funktioniert schon lange nicht mehr, wenn es überhaupt je funktioniert hat. Die Corona-Krise hat endgültig gezeigt, dass die Politik mit den vielen Wahrheiten der Wissenschaft nichts anfangen kann, sondern dass sie die eine Wahrheit braucht, die man bestellen oder durch finanzielle Gunstbezeugungen schlicht kaufen kann. In der Corona-Krise hat das einen Moment lang nicht funktioniert. Von ihr wurden alle Akteure überrumpelt, sodass sie orientierungslos vor die Fernsehkameras traten und einen Einblick in die Mechanismen des Zusammenspiels von Politik, Wissenschaft und Medien gewährten.

Die Corona-Krise kam so überraschend, dass sich noch kein Muster – heute spricht man von „Framing“ – politisch unverfänglichen, besser noch: politisch erwünschten Sprechens herausbilden konnte, wie man es aus der Bildungs-, Migrations- und Klimaforschung kennt. Trotzdem gab es genügend Wissenschaftler, die sich der Politik und den Medien bereitwillig zur Verfügung stellten. Das war zu erwarten. Für die Wissenschaftler der mittleren und älteren Generation gehört die Eitelkeit zur beruflichen Grundausstattung. Damit konnte und kann man leben. und wenn der ein oder andere Virologe die unverhoffte Gelegenheit nutzt, sich einmal auf die Bühne zu stellen, die früher von Bildungs- und heute von Klimaforschern besetzt wird, dann wird man es ihm nicht verübeln.

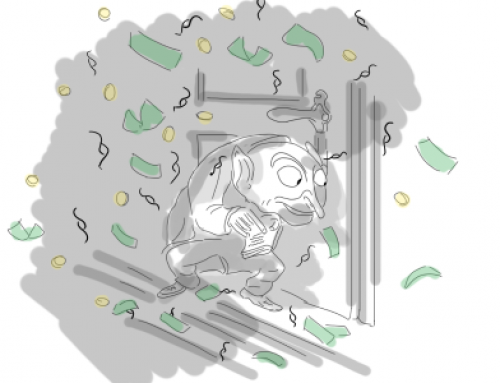

Die jüngere Generation, die in erster Linie als Drittmitteljäger ausgebildet wurde, geht anders an die Sache heran, so wie jener Virologe, den die nordrhein-westfälische Landesregierung am 30. März damit beauftragte, ein „einzigartiges Corona-Forschungsprojekt“ durchzuführen. Am 9. April verkündete der Forscher, gemeinsam mit seinem Landesvater, die ersten Ergebnisse auf einer Pressekonferenz. Hier war die Wahrheit keine Tochter der Zeit. Damit die noch ziemlich vorläufigen Ergebnisse, die zufällig mit den coronapolitischen Wunschvorstellungen seines Landesvaters kompatibel waren, auch schnell unters Volk kamen, beauftragte der Forscher die Kommunikationsagentur „StoryMachine“ mit ihrer Verbreitung. Das muss wohl so sein heute.

Wissenschaft hängt nicht nur von denen ab, die sie betreiben, sondern mehr noch von den Organisationsformen, in denen sie betrieben wird. Man sollte doch meinen, dass eine moderne Gesellschaft an ihren staatlichen Universitäten eine funktionierende Infrastruktur und genügend Ressourcen vorhält, um dem unsichtbaren Feind begegnen zu können. Seit Ignaz Semmelweis, Max von Pettenkofer, Rudolf Virchow und Robert Koch weiß man, dass Mikroorganismen, zu denen man auch Viren rechnen kann, moderne Gesellschaften lähmen können. Man weiß aber auch, wie man sich wappnen kann.

Epidemiologie und Virologie sollten also seit 150 Jahren universitäre Grundlagenforschung par excellence sein. Aber die Fördertöpfe stehen woanders. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat seit Beginn der 2000er Jahre unter dem Stichwort „Epidemiologie“ 136 Projekte gefördert; unter dem Stichwort „Virologie“ waren es 122, zusammen also 258. Der noch recht junge „Klimawandel“ bringt es hingegen schon auf 423 Projekte. Das ist aber nichts gegen die „Gender“-Forschung mit 822 oder gar die „Migrations“-Forschung mit 2521 geförderten Projekten. Das Stichwort „Behinderung“ hingegen, nur mal zum Vergleich daneben gestellt, ergibt 166 Förderprojekte. Die Zahlen müssten bewertet und gewichtet werden, aber sie geben doch einen deutlichen Fingerzeig darauf, wo die wissenschaftlichen Prioritäten an Deutschlands Universitäten liegen.

Politik als Wissenschaft

Wenn sich die Wissenschaft auf diese Weise dem Primat der Politik unterstellt, kann das nicht ohne Folgen bleiben. Nicht minder falsch ist es aber auch, wenn sich die Politik verwissenschaftlicht. Im gehobenen Politikjournalismus hat man sich angewöhnt, Karl Raimund Popper als Urvater einer posttotalitären demokratischen Praxis zu feiern. In der Tat hat sein Antitotalitarismus einen gewissen Charme. Aber insgesamt führt sein „piecemeal social engineering“, das schrittweise Umsetzen technokratischer Entscheidungen bei ständiger Revisionsbereitschaft, von philosophischen Laien gerne als „Fahren auf Sicht“ verdumpft, in die Irre.

In seiner unbedingt lesenswerten „Geschichte des politischen Denkens“ hat Henning Ottmann gegen Popper auf das hingewiesen, was auf der Hand liegt: Wissenschaft und Politik unterliegen unterschiedlichen Gesetzen. Wahl und Abwahl erfolgen nach dem Mehrheitsprinzip; über wissenschaftliche Einsichten hingegen lässt sich nicht abstimmen. Wissenschaftliche Diskurse sind universal, politische national und regional begrenzt. Der Fortschritt der Wissenschaft beruht auf dem Misstrauen gegenüber den eigenen Ergebnissen und denen anderer; Politik hingegen braucht Kontrollen, aber im Kern gründet sie sich auf das Vertrauen, das man der Kompetenz und der Integrität der handelnden Personen entgegenbringt. Und schließlich: wissenschaftliche Diskurse sind zeitlich unbegrenzt; politisches Entscheiden steht immer unter Zeitdruck. Wissenschaft und Politik passen strukturell nicht zusammen, und wenn Politiker in konkreten Entscheidungslagen anfangen, sich auf Wissenschaftler zu berufen, gar eine „Lanze für die Wissenschaft“ zu brechen, dann ist größtes Misstrauen angebracht.

Hinter der treuherzig-harmlos daherkommenden Stückwerktechnologie verbirgt sich etwas anderes: die Diktatur der Alternativlosigkeit. Entscheidend ist nicht das „piecemeal“, sondern das „engineering“ – die Vorstellung, es gäbe technokratisch eindeutige – „alternativlose“ – Lösungen für politische Problemlagen, man müsse sie nur finden und umsetzen und könne sich ansonsten jede Diskussion ersparen. Aber so ist es nicht einmal in den Ingenieurwissenschaften; sonst sähen alle Brücken gleich aus – wahrscheinlich wird in Ingenieurbüros mehr diskutiert als im Bundeskabinett.